Endométriose et sport : découvrez comment l’activité physique, bien adaptée, aide à soulager douleurs, inflammation et fatigue

L’endométriose est une maladie inflammatoire et chronique qui touche environ 10 % des femmes en âge de procréer. Elle se caractérise par la présence de tissu similaire à l’endomètre (muqueuse utérine) en dehors de la cavité utérine. Ce tissu, en se développant anormalement, cause des douleurs et peut même provoquer de l’infertilité. L’endométriose est influencée par les hormones, en particulier les œstrogènes, ce qui la rend active surtout pendant les périodes menstruelles.

Le diagnostic de l’endométriose peut prendre en moyenne de 6 à 10 ans. Cela s’explique par la variabilité et la non-spécificité des symptômes, souvent confondus avec d’autres troubles. Les symptômes, comme les douleurs pelviennes, sont souvent banalisés, d’où l’importance de les reconnaître et de consulter rapidement.

Face aux douleurs persistantes et à l’impact psychologique de la maladie, de nombreuses patientes cherchent des solutions complémentaires aux traitements médicaux. Parmi elles, l’activité physique apparaît comme une alliée précieuse. Mais quels sports privilégier ? Comment adapter l’effort aux douleurs fluctuantes ? Cet article fait le point sur les bienfaits de l’exercice pour les femmes atteintes d’endométriose et propose des conseils pratiques pour intégrer une activité physique sans aggraver les symptômes.

L’endométriose : une maladie complexe et souvent méconnue

L’endométriose est une maladie inflammatoire hormonodépendante qui évolue au fil du cycle menstruel. Le tissu endométrial ectopique (hors de l’utérus) réagit aux variations hormonales, ce qui entraîne des douleurs, notamment lors des règles.

Symptômes les plus fréquents:

- Douleurs pelviennes chroniques (pendant ou en dehors des menstruations) souvent intenses, parfois irradiant dans le dos, les jambes, ou le périnée.

- Dysménorrhée : règles très douloureuses, parfois invalidantes.

- Fatigue intense et troubles du sommeil: souvent majeure, liée à l’inflammation et à la douleur.

- Problèmes digestifs et urinaires : ballonnements, constipation, diarrhée, envies fréquentes d’uriner.

- Douleurs pendant les rapports sexuels(Dyspareunie)

- Difficultés à concevoir (infertilité dans 30 à 50 % des cas)

- Dyschésie et dysurie : douleurs à la défécation ou à la miction, surtout en période de règles.

- Stress, anxiété, voire dépression : la chronicité de la maladie, l’impact sur la vie sociale, professionnelle et intime, favorisent la détresse psychologique.

L’impact sur la qualité de vie est majeur, ce qui pousse de nombreuses femmes à chercher des solutions complémentaires aux traitements médicamenteux ou chirurgicaux

Cette maladie chronique, longtemps taboue, bouleverse la vie de millions de femmes : douleurs pelviennes intenses, fatigue persistante, troubles digestifs, infertilité possible… Le diagnostic, souvent tardif (sept ans en moyenne), laisse place à l’errance médicale et à l’incompréhension.

Problématique

Les traitements de l’endométriose reposent principalement sur des approches médicales diverses. Mais la maladie, complexe et multifactorielle, nécessite une prise en charge globale, intégrant des leviers non médicamenteux. L’activité physique adaptée (APA) s’impose de plus en plus dans les recommandations, mais son efficacité réelle, ses modalités et ses limites restent parfois floues pour les patientes comme pour les professionnels.

Bilan thérapeutique actuel

La prise en charge de l’endométriose repose sur plusieurs axes complémentaires :

- Traitements médicaux : antalgiques (AINS), hormonothérapies (contraceptifs, progestatifs, analogues GnRH) pour bloquer les cycles et limiter l’inflammation.

- Chirurgie : ablation des lésions par cœlioscopie, parfois hystérectomie dans les formes sévères.

- Approches complémentaires : rééducation pelvienne, ostéopathie, acupuncture, phytothérapie, CBD, gestion du stress (cohérence cardiaque, méditation), et de plus en plus, activité physique adaptée.

- Prise en charge psychologique : soutien, groupes de parole, thérapies comportementales.

Sport et endométriose : les bénéfices prouvés

1-Diminution de la douleur

De nombreuses études cliniques et observations de terrain convergent : l’activité physique adaptée contribue à réduire la perception de la douleur chez les femmes atteintes d’endométriose.

Une revue systématique publiée en 2021 (Hansen et al.) souligne un effet bénéfique du sport sur la douleur, même si la qualité des preuves reste à renforcer. L’essai clinique CRESCENDO, mené en France auprès de 200 femmes, a démontré une réduction significative de la douleur pelvienne après un programme combinant stretching, Pilates et yoga. Les participantes ont souvent rapporté un soulagement immédiat après les séances d’étirements.

Sur le plan biologique, l’exercice physique stimule la libération d’endorphines (hormones du bien-être), module le système endocannabinoïde, améliore la vascularisation pelvienne et favorise la production de cytokines anti-inflammatoires.

Témoignage : « Après chaque séance de stretching, je ressens un apaisement immédiat. Les crises sont moins fréquentes et moins intenses. » (Participante CRESCENDO)

2-Réduction de l’inflammation et des foyers

L’activité physique régulière semble également jouer un rôle dans la réduction de l’inflammation et la limitation de la progression des lésions.

Une étude de cohorte menée sur 812 femmes (Dhillon et al., 2003) a montré une réduction de 76 % du risque d’endométriome ovarien chez les femmes pratiquant une activité sportive intensive. D’autres travaux, comme l’étude Tourny (2023), estiment que le risque d’endométriose peut être réduit de 40 à 80 % grâce à une activité physique régulière.

Des modèles animaux confirment ces observations : chez le rat, l’exercice modéré à intensif réduit la taille des lésions et l’inflammation associée.

Explication physiologique : l’exercice stimule la circulation sanguine, favorise l’oxygénation des tissus, limite la stagnation veineuse pelvienne, et module la réponse immunitaire.

3-Amélioration de la qualité de vie

Au-delà des effets physiques, le sport agit positivement sur la santé mentale et la qualité de vie globale.

L’activité physique aide à réduire le stress, favorise une meilleure gestion de la maladie (coping), et offre un espace de soutien social, notamment dans le cadre de programmes collectifs.

Sur le plan physique, les femmes rapportent une amélioration de l’endurance, une meilleure tonicité du plancher pelvien, une mobilité accrue, une diminution de la fatigue et une meilleure qualité du sommeil.

Étude CRESCENDO : les participantes ayant suivi un programme combiné APA + éducation thérapeutique ont vu leur score de qualité de vie s’améliorer de façon significative, avec une diminution de l’absentéisme professionnel et une reprise d’activités sociales.

Limites et précautions à observer

Qualité limitée des données

Il est important de souligner que, malgré des résultats encourageants, la majorité des études restent de petite taille, souvent sans groupe témoin ou avec une randomisation limitée. Les données sont encore en émergence, et il est nécessaire de poursuivre la recherche pour affiner les recommandations.

Exemple : la plupart des essais incluent moins de 100 participantes, avec des protocoles hétérogènes (type d’activité, durée, intensité).

Prévention vs traitement: L’effet préventif du sport sur l’apparition ou la progression de l’endométriose ne doit pas être confondu avec son efficacité thérapeutique sur les symptômes chez les patientes déjà atteintes.

Si l’activité physique peut réduire le risque de développer la maladie, elle ne remplace pas les traitements médicaux chez les femmes symptomatiques.

Point clé : le sport est un complément, jamais un substitut aux soins médicaux.

Intensité de l’effort: L’intensité de l’activité physique doit être soigneusement adaptée. Les efforts modérés sont recommandés, tandis que les sports intenses (course à pied, sports de contact, cyclisme intensif) peuvent aggraver les douleurs, surtout en période de crise.

Les recommandations actuelles privilégient le cardio doux (marche rapide, natation, vélo doux), les étirements, le Pilates et le yoga lors des phases douloureuses.

Conseil : écouter son corps, adapter l’intensité, privilégier la régularité à la performance.

Contre-indications et signaux d’alarme

Il est impératif d’arrêter immédiatement l’activité en cas de douleur intense, palpitations, essoufflement ou malaise. Un encadrement médical est indispensable, notamment lors de la mise en place d’un programme d’activité physique adaptée.

Signaux d’alerte : douleurs pelviennes aiguës, saignements inhabituels, vertiges, essoufflement anormal.

Recommandations pratiques

1-Pourquoi privilégier l’activité physique adaptée (APA) ?

Le programme CRESCENDO, référence en France, propose 24 séances de stretching, 8 de renforcement léger, 8 de cardio modéré, et une éducation à distance. Les résultats sont probants : réduction de la douleur, amélioration de la qualité de vie, diminution de la fréquence et de l’intensité des crises.

Le guide ministériel « En mouvement avec l’endométriose » (mars 2025) recommande l’APA pour ses effets antalgiques, anti-inflammatoires, de renforcement pelvien et de lutte contre la fatigue.

Le réseau des Maisons Sport-Santé, avec plus de 500 structures en France, permet un accompagnement personnalisé par des éducateurs formés.

2-Un bon programme

Un programme efficace doit débuter par une évaluation initiale par un professionnel de santé (kinésithérapeute, médecin du sport, gynécologue).

Il doit intégrer des activités variées : marche, natation, vélo doux, Pilates, yoga, renforcement postural.

La fréquence recommandée est d’au moins 4 heures par semaine de cardio doux, complétées par 2 à 3 séances de renforcement ou d’étirements.

L’intensité doit être adaptée en fonction des phases de la maladie, avec une diminution lors des crises.

Enfin, l’approche doit être globale, intégrant l’auto-éducation (gestion de la douleur, relaxation, alimentation).

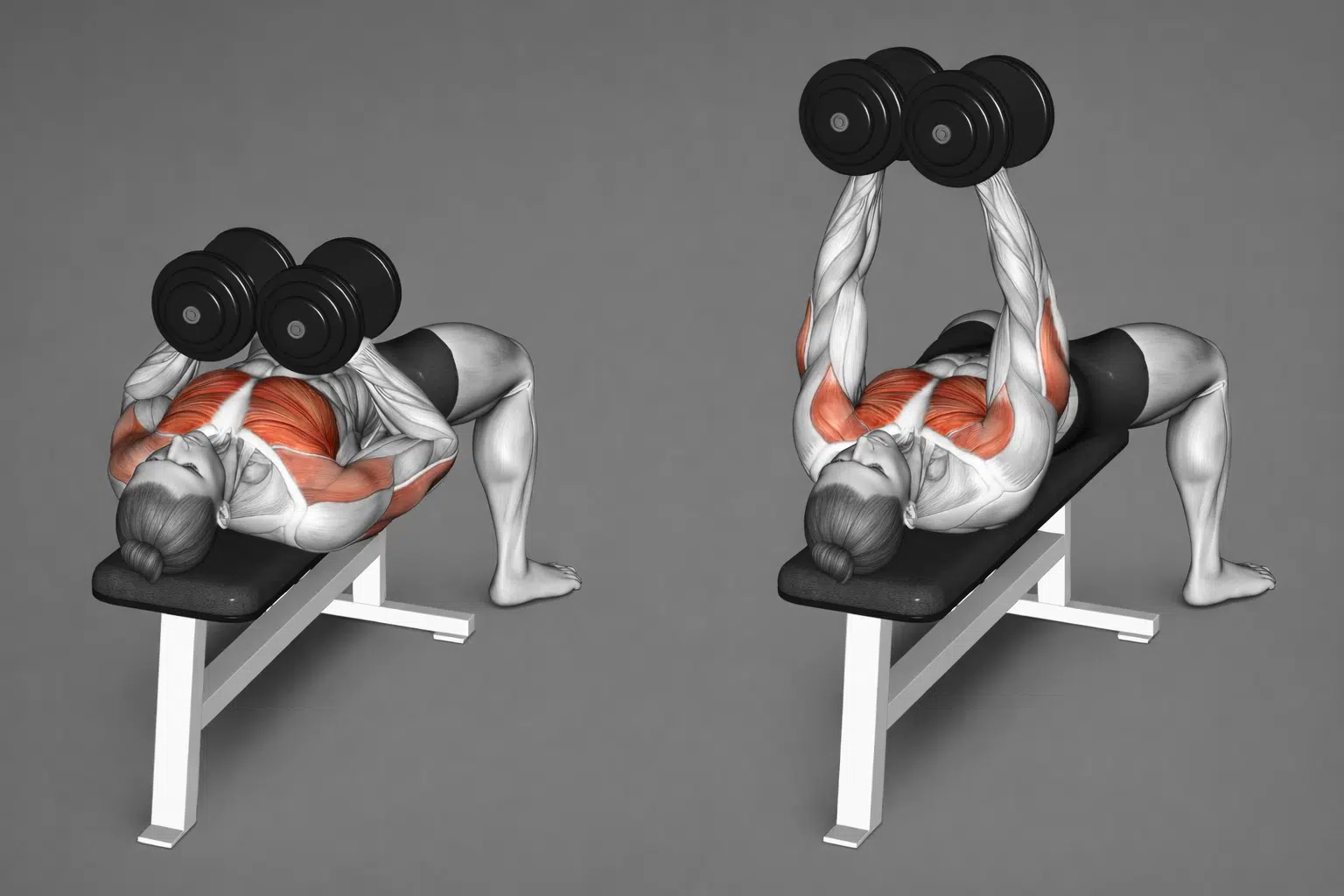

3-Exercices bénéfiques

L’important est de créer une routine qui s’intègre dans la vie quotidienne des patientes. Cela peut inclure des séances d’exercices courts mais réguliers, à intensité modérée, comme la marche, le yoga ou des étirements. L’objectif est de rendre l’activité physique durable et agréable, sans que cela soit perçu comme une contrainte. Chaque patiente doit trouver son propre rythme, en tenant compte de ses douleurs et de ses capacités physiques.

Adapter l’entraînement en fonction des symptômes

Le principal défi pour une femme atteinte d’endométriose est de savoir adapter son activité selon les fluctuations des symptômes. Il est recommandé d’évaluer régulièrement l’intensité des douleurs et la fatigue pour ajuster la fréquence et la durée des séances.

Quels sports sont adaptés en cas d’endométriose ?

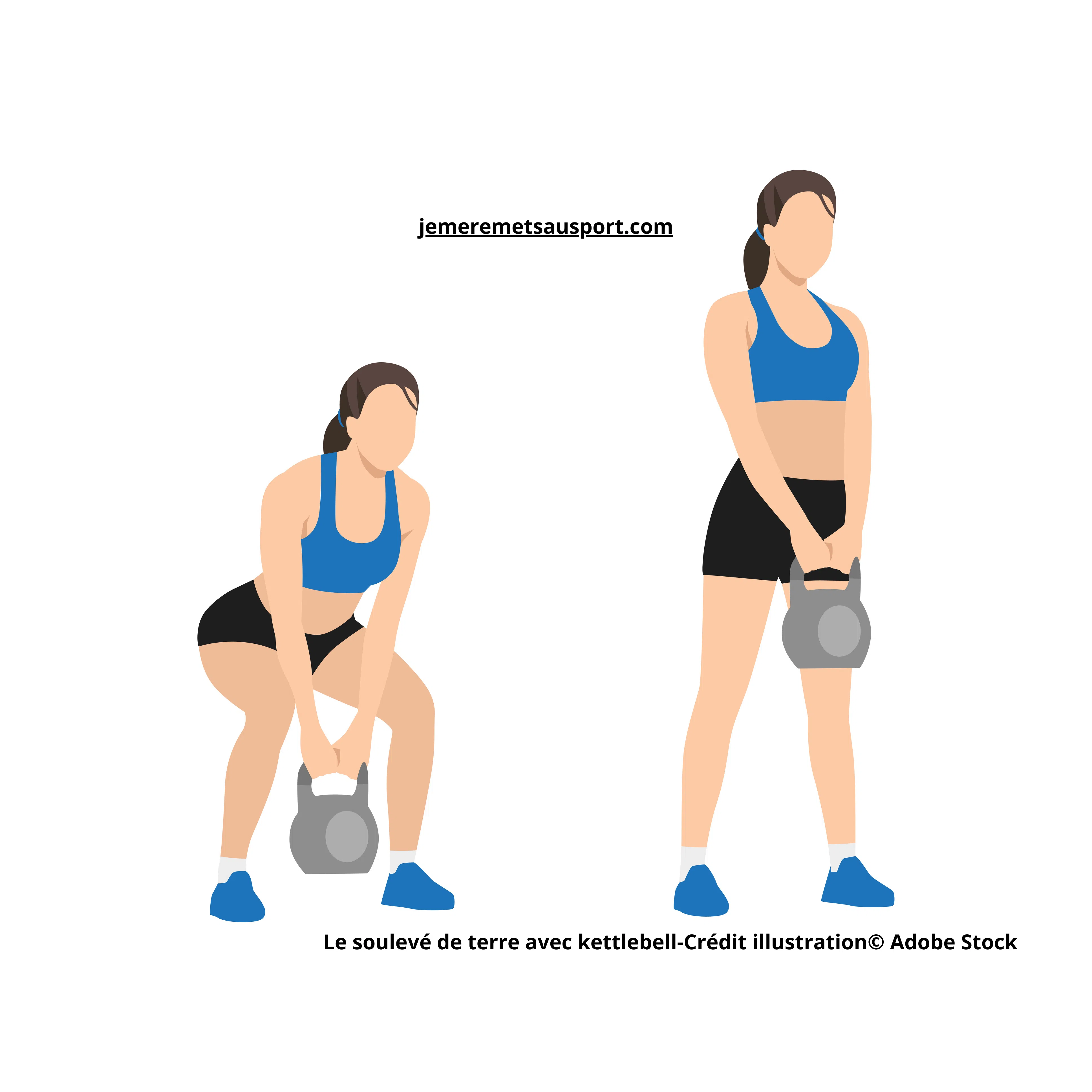

- Les activités à faible impact telles que la natation, la marche rapide ou le vélo sont particulièrement conseillées car elles limitent la pression exercée sur le plancher pelvien tout en renforçant les muscles et en améliorant la condition cardiovasculaire.

- Les sports à impact modéré, comme le Pilates ou le yoga, sont également bénéfiques, car ils renforcent la souplesse, la posture et la tonicité sans aggraver les douleurs pelviennes.

- En revanche, les sports à impact élevé comme le running, les sauts ou les sports de combat peuvent aggraver les symptômes et doivent être évités lors des périodes douloureuses.

Quels types d’exercices sont recommandés pour les débutantes ?

- La marche rapide : Accessible à toutes, la marche rapide stimule le système cardiovasculaire sans imposer de stress excessif sur les articulations ou les muscles du plancher pelvien.réduit l’inflammation, maintient le moral.

- Le yoga doux ou le stretching : Ces pratiques favorisent la détente, améliorent la flexibilité, et aident à réduire les tensions musculaires souvent associées à l’endométriose. Des postures adaptées peuvent aussi contribuer à soulager les douleurs pelviennes.

- vélo doux : peu impactant sur les articulations, favorise la circulation pelvienne.

- La natation : La natation est particulièrement bénéfique car l’eau réduit l’impact sur les articulations et soutient le corps, tout en permettant de travailler en douceur la souplesse et la force musculaire..

- Étirements ciblés : soulagement immédiat après les séances, amélioration de la mobilité.

- Exercices respiratoires : gestion du stress, diminution de la perception de la douleur.

4-Autres leviers complémentaires

- Alimentation anti-inflammatoire : privilégier le régime méditerranéen, riche en fibres, fruits, légumes, oméga-3.

- Réduction alcool / caféine : limiter les excitants, qui peuvent aggraver l’inflammation.

- Aides psychosociales : groupes de soutien, thérapies comportementales, accompagnement psychologique.

- Rééducation du plancher pelvien, TENS, balnéothérapie : techniques complémentaires pour soulager la douleur et améliorer la mobilité.

Eviter le déconditionnement physique : un risque à ne pas sous-estimer

Le déconditionnement physique, ou la perte de condition physique due à l’inactivité, est une des principales conséquences de la sédentarité induite par la douleur chronique. Les femmes souffrant d’endométriose doivent donc être encouragées à rester actives, car la perte de masse musculaire et de souplesse peut aggraver les douleurs et rendre la gestion des symptômes plus difficile.

Pourquoi éviter le déconditionnement physique est-il essentiel ?

- Préservation de la masse musculaire : Un corps plus fort et mieux soutenu peut aider à mieux gérer les douleurs.

- Maintien de la souplesse : La mobilité des articulations et des tissus aide à éviter les raideurs qui peuvent exacerber les douleurs pelviennes.

- Effet sur la douleur : Le renforcement du corps par l’exercice régulier permet souvent de réduire l’intensité des douleurs chroniques.

Cas concrets et études de cas

Projet CRESCENDO (France, Université Haute-Alsace)

Ce projet pilote a impliqué 200 femmes réparties en quatre groupes : APA seule, éducation seule, combiné, ou contrôle. Les résultats sont sans appel : amélioration de la douleur, du bien-être, et réduction de la fréquence des crises.

Témoignage : « J’ai ressenti un effet immédiat après les séances de stretching, et mes crises sont devenues moins intenses. »

Programme national en France

Le réseau des 500 Maisons Sport-Santé accompagne désormais les femmes atteintes d’endométriose, avec des programmes personnalisés et le guide « En mouvement avec l’endométriose » accessible à toutes.

Suivi à long terme

Une étude épidémiologique publiée par MDPI a montré que l’endométriose est associée à une réduction significative de l’activité physique hebdomadaire et du nombre d’escaliers montés, en lien avec la douleur. D’où l’importance d’une stratégie proactive pour briser ce cercle vicieux, en instaurant une APA progressive et adaptée.

Perspectives et axes de recherche

Limites actuelles

Le manque d’essais randomisés de grande ampleur, l’hétérogénéité des protocoles (durée, intensité, type d’activité), et l’absence de mesures biologiques standardisées (inflammation, cortisol, etc.) limitent encore la portée des recommandations.

Vers une médecine intégrative

L’avenir réside dans une approche intégrative, combinant APA, éducation thérapeutique, soutien psychologique et nutrition adaptée. L’objectif : créer des protocoles personnalisés, suivis sur le moyen et long terme (au moins un an), et évaluer l’impact sur les biomarqueurs, la qualité de vie et le statut hormonal.

Conclusion : le sport, un bon allié

Les preuves scientifiques, issues de revues, d’essais cliniques, d’études épidémiologiques et de la physiologie, convergent : l’activité physique adaptée, modérée et régulière, intégrée à une prise en charge globale, est un pilier incontournable pour soulager la douleur, combattre l’inflammation, renforcer les capacités physiques et améliorer la santé mentale des femmes atteintes d’endométriose.

L’innovation réside dans les programmes à distance, le maillage territorial des Maisons Sport-Santé, et la collaboration entre médecins, éducateurs APA et gynécologues.

Poursuivre une activité physique régulière, adaptée et modérée, est une composante essentielle dans la prise en charge de l’endométriose. En offrant des bienfaits tant physiques que psychologiques, l’activité physique améliore la qualité de vie des femmes souffrant de cette maladie. Qu’il s’agisse de maintenir une routine sportive pour les patientes déjà actives, ou d’encourager les femmes sédentaires à se lancer dans une activité adaptée, l’exercice physique doit être perçu comme un outil incontournable pour mieux vivre avec l’endométriose.

À retenir :

✔️ Optez pour des exercices doux et adaptés à votre état.

✔️ Adaptez votre entraînement aux fluctuations du cycle menstruel.

✔️ Consultez des professionnels du sport et de la santé pour un accompagnement personnalisé.

En résumé, l’activité physique n’est ni une solution unique ni un remède universel, mais elle représente un levier scientifique, accessible et bénéfique pour toutes les femmes concernées.

FAQs

Puis-je pratiquer un sport intense si j’ai de l’endométriose ?

Oui, à condition d’être bien encadrée par un professionnel de santé et d’adapter l’intensité selon les phases de la maladie. Les sports très intenses sont toutefois déconseillés en période de crise.

Quand ressent-on les bienfaits ?

Certaines femmes rapportent un soulagement immédiat après des séances d’étirements ou de yoga. Les bénéfices durables apparaissent généralement après plusieurs semaines, voire quelques mois de pratique régulière.

Faut-il un encadrement médical ?

Oui, il est indispensable de bénéficier d’une évaluation initiale, d’une adaptation de la charge d’entraînement, d’une surveillance des signaux d’alerte, et d’une complémentarité avec les soins médicaux.