Vous avez tout arrêté pendant des semaines, voire des mois. La natation attendra, la course aussi, la musculation encore plus. À la reprise, faut-il tout rcommencer à zéro ? La bonne nouvelle, c’est non. La mémoire musculaire, cette capacité des muscles à « se souvenir » d’entraînements passés, accélère le retour de la force, de l’endurance et parfois de la masse. Mieux : ce souvenir n’est pas qu’une impression. Il s’appuie sur des traces biologiques observables (noyaux ajoutés à la fibre, signatures épigénétiques, profils protéiques).

Dans cet article , on clarifie ce qu’est la mémoire musculaire, ce qui régresse vraiment quand on s’arrête, et comment structurer une reprise efficace sans brûler les étapes. Au passage, on fait le tri entre idées reçues et résultats d’études récentes, pour que « mémoire musculaire » ne soit pas un slogan motivant, mais un outil concret pour s’entraîner intelligemment.

Qu’est-ce que la mémoire musculaire ?

La mémoire musculaire désigne l’ensemble des mécanismes biologiques et neurologiques qui font qu’un muscle déjà entraîné regagne plus vite ses capacités après une période d’arrêt que lors de l’apprentissage initial. Elle combine des adaptations « structurelles » (par exemple l’ajout de noyaux dans les fibres) et « informationnelles » (des marques épigénétiques qui modifient l’expression de gènes de l’effort), sans oublier un gros morceau neural : coordination, recrutement des unités motrices, automatisation des gestes.

La mémoire musculaire, c’est « magique » ? Non. C’est une mémoire biologique et fonctionnelle, pas un raccourci permanent. Elle facilite la reprise, mais n’empêche ni la perte de capacité si l’arrêt dure, ni le besoin d’une progression raisonnée quand on revient.

Est-ce que tout le monde possède une mémoire musculaire ? Oui, à des degrés variables selon l’historique d’entraînement, l’âge, le type d’effort (endurance vs résistance), la nutrition et le sommeil. Les mécanismes sont universels, leur ampleur varie.

La mémoire musculaire existe-t-elle vraiment ?

Oui, la mémoire musculaire existe, pas comme un mythe motivant, mais comme un ensemble de traces mesurables qui rendent la reprise plus rapide que l’apprentissage initial : au niveau cellulaire, un entraînement laisse des noyaux supplémentaires dans les fibres et des “signets” épigénétiques (méthylation, accessibilité d’ADN) qui facilitent la re-activation des gènes de l’effort après une pause, avec des effets observés chez l’humain en force et en endurance ; au niveau des protéines, certaines signatures restent détectables plusieurs semaines après l’arrêt ; et côté système nerveux, l’entraînement modifie les circuits corticospinaux et l’apprentissage moteur, ce qui accélère le recrutement des unités motrices et la coordination lors du retour. En pratique, l’“effet de mémoire musculaire” peut durer des semaines à quelques mois selon l’historique d’entraînement et le type d’effort, mais il n’empêche pas la régression en cas d’arrêt prolongé, il en raccourcit surtout le chemin du retour, ce que confirment des études humaines publiées entre 2021 et 2025

Pourquoi ce sujet est revenu pendant les confinements

Les pauses imposées par la pandémie ont servi d’« expérience naturelle ». Beaucoup d’athlètes se sont retrouvés en déconditionnement malgré eux. Les études menées après réouverture des installations montrent une baisse des performances… mais aussi une capacité de récupération accélérée chez celles et ceux qui avaient de l’antériorité d’entraînement.

Quel est le rôle des noyaux dans la mémoire musculaire ?

Dans le tissu musculaire, l’hypertrophie s’accompagne d’un gain de noyaux cellulaires (myonucléaires) fournis par les cellules satellites qui fusionnent avec la fibre ; ce nombre de noyaux supplémentaire augmente la « surface de commande » pour fabriquer des protéines, réparer et faire croître la fibre. Mécanisme clé de la mémoire musculaire : même si la taille du muscle régresse pendant une pause, une partie de ces noyaux persiste, laissant à la reprise une capacité de synthèse et d’adaptation supérieure à celle d’un muscle naïf. Résultat : la croissance revient plus vite, la force remonte plus tôt et l’exécution des séances devient plus efficace, car le muscle dispose déjà d’un parc de noyaux prêts à relancer la machinerie.

Comment la mémoire musculaire aide-t-elle les athlètes ?

La mémoire musculaire aide les athlètes en « raccourcissant la route » vers leurs meilleurs niveaux d’exécution : les réseaux du système nerveux conservent des schémas de coordination efficaces (apprentissage moteur), ce qui améliore la précision des gestes, la réactivité et le recrutement des unités motrices, tandis que les fibres gardent des atouts cellulaires (noyaux acquis, réglages épigénétiques, protéines déjà exprimées) qui relancent plus vite la synthèse et l’énergie. Résultat concret : une performance qui revient plus rapidement après une pause, une capacité à produire de la force plus tôt dans l’effort, une endurance perçue meilleure à volume d’entraînement égal, et des réactions plus stables sous pression (départs, changements d’appui, décisions rapides). En s’appuyant dessus(drills techniques fréquents, progressions de charge mesurées, récupération solide) un sportif retrouve non seulement son niveau, mais affine l’économie de mouvement et la constance en compétition

Comment fonctionne la mémoire musculaire ?

La « muscle memory » n’est pas un super-pouvoir rangé dans le biceps, c’est l’addition de deux mémoires qui se parlent. Côté système nerveux, les réseaux neuronaux qui orchestrent un mouvement particulier (courir, nager, squatter) s’affinent avec la pratique : le cerveau recrute les unités motrices plus vite et plus juste, c’est l’apprentissage moteur. Côté cellule musculaire, l’entraînement laisse des traces matérielles : des noyaux supplémentaires dans les fibres, des réglages épigénétiques et des protéines déjà « prêtes », qui facilitent la relance de la synthèse et du métabolisme. Quand on reprend après une pause, ces circuits nerveux se réactivent en quelques séances, tandis que les fibres disposent d’un plan de redémarrage accéléré. Résultat : on ne repart pas de zéro, on retrouve plus vite la coordination, la force et l’endurance qu’à la première acquisition. Cette mémoire n’empêche pas la régression si l’on arrête longtemps, mais elle raccourcit nettement le chemin du retour.

Ce que dit la science récente (2020–2025)

Piste 1 : des noyaux « gagnés » qui pourraient persister

Lorsqu’un muscle grossit avec l’entraînement, il recrute des cellules satellites qui fusionnent avec la fibre et y ajoutent des noyaux (myonucléaires). Une hypothèse discutée veut que ces noyaux ne disparaissent pas totalement lors des périodes d’atrophie, fournissant une base cellulaire à la mémoire musculaire. Des travaux humains sur 38 semaines (10 semaines d’entraînement, 16 semaines d’arrêt, puis 10 semaines de reprise) montrent un retour de la force et des régulations transcriptionnelles plus rapide dans le membre déjà entraîné, cohérent avec l’idée d’une « permanence myonucléaire ». D’autres revues de littérature appuient ce concept, tout en rappelant que le débat n’est pas clos et que l’effet peut dépendre du modèle (humain vs animal) et des méthodes de mesure.

Piste 2 : une mémoire épigénétique (méthylation, enhancers)

Au-delà de l’architecture cellulaire, l’exercice laisse des marques épigénétiques (modifications qui modulent l’expression des gènes sans changer l’ADN). Chez l’humain, après un cycle entraînement–déentraînement–reprise, on observe la rétention de signatures de méthylation de l’ADN et de profils d’expression génique qui « réamorcent » rapidement les voies du métabolisme énergétique et de l’adaptation. C’est montré en endurance (HIIT) et soutenu par des perspectives récentes sur la manière dont l’entraînement reprogramme l’accessibilité des enhancers (régions qui pilotent l’activité des gènes). Autrement dit, la mémoire musculaire s’inscrit aussi dans la chimie du génome.

Piste 3 : une mémoire… protéomique

En 2025, une équipe a rapporté que le muscle humain garde la trace d’entraînements répétés au niveau du protéome (l’ensemble des protéines mesurées), avec à la fois des signatures réversibles et d’autres « mémorisées » d’un cycle à l’autre. Cela offre une couche supplémentaire à la mémoire musculaire : non seulement le plan (épigénome, transcription), mais aussi les « pièces » produites (protéines) conservent certains états.

Ce qui régresse quand on s’arrête (et à quelle vitesse)

Perd-on tout en quelques semaines ? Non, mais certaines qualités régressent plus vite que d’autres.

Endurance et cardio : VO₂max, cœur, économie de course

La capacité aérobie (VO₂max) commence à décliner dès quelques semaines sans stimulus, avec des pertes plus marquées quand l’arrêt se prolonge. Une méta-analyse de 2022 distingue des effets à court et à long terme, confirmant une baisse significative de la VO₂max chez les athlètes, plus importante au-delà de quelques semaines. Des synthèses de 2024 élargissent le tableau : la perte de condition touche aussi des marqueurs métaboliques et hormonaux, et la masse du ventricule gauche (adaptation cardiaque de l’endurance) diminue pendant le déentraînement. À l’inverse, certaines cohortes militaires sur quatre semaines n’observent pas de chute statistiquement significative de la VO₂max, mais un recul des performances maximales (vitesse, distance), ce qui illustre que la tolérance à l’effort décline avant les tests physiologiques de laboratoire.

Force et hypertrophie : ce que disent les revues et méta-analyses

Côté musculation, les synthèses indiquent une diminution de la force et de la masse musculaire après arrêt. L’ampleur dépend de la durée de l’entraînement préalable, de la durée d’arrêt et des charges utilisées. Chez les adultes plus âgés, des revues suggèrent des pertes sensibles avec l’arrêt, modulées par les charges et la durée de déentraînement ; toutefois, même chez les seniors, on observe souvent une reprise plus rapide que l’apprentissage initial, cohérente avec la mémoire musculaire.

Neuromoteur : la coordination se délite, pas les automatismes de base

Les adaptations neuronales (recrutement, synchronisation) s’émoussent quand on ne pratique plus, d’où la sensation de « geste rouillé ». Heureusement, ces circuits se réactivent vite à la reprise, participant à l’effet « on revient plus vite qu’on a progressé la première fois ». Ce volet neural est cité comme l’un des moteurs de la mémoire musculaire observée dans les protocoles entraînement–arrêt–reprise.

Pourquoi la reprise va plus vite : mise en perspective des mécanismes

La mémoire musculaire conserve-t-elle la masse ? Pas directement. Elle conserve des atouts (noyaux supplémentaires, réseaux d’expression « prêts à l’emploi », enzymes et protéines induites par l’entraînement) qui rendent la relance plus efficace. On observe ainsi des retours de force et des reconstructions de fibres plus rapides à volume égal, toutes choses égales par ailleurs.

La mémoire musculaire existe-t-elle aussi en endurance ? Oui. Des travaux humains sur des cycles HIIT montrent une rétention partielle de la « signature » moléculaire de l’entraînement pendant l’arrêt, puis sa réactivation accélérée à la reprise. Cela ne veut pas dire que la VO₂max ne bouge pas ; cela veut dire que « l’usine moléculaire » redémarre plus facilement.

Comment exploiter la mémoire musculaire quand on reprend

Plan d’action en 5 étapes

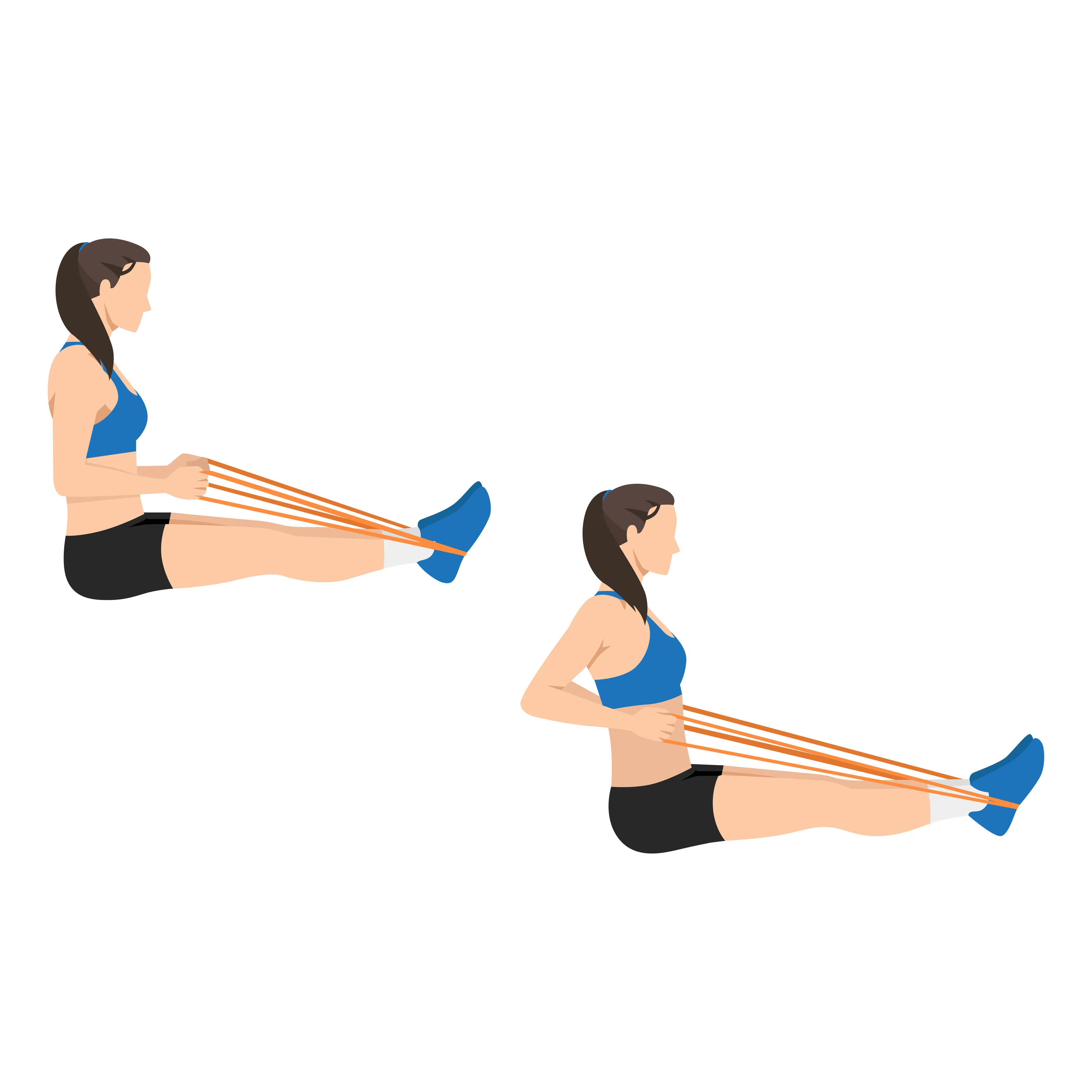

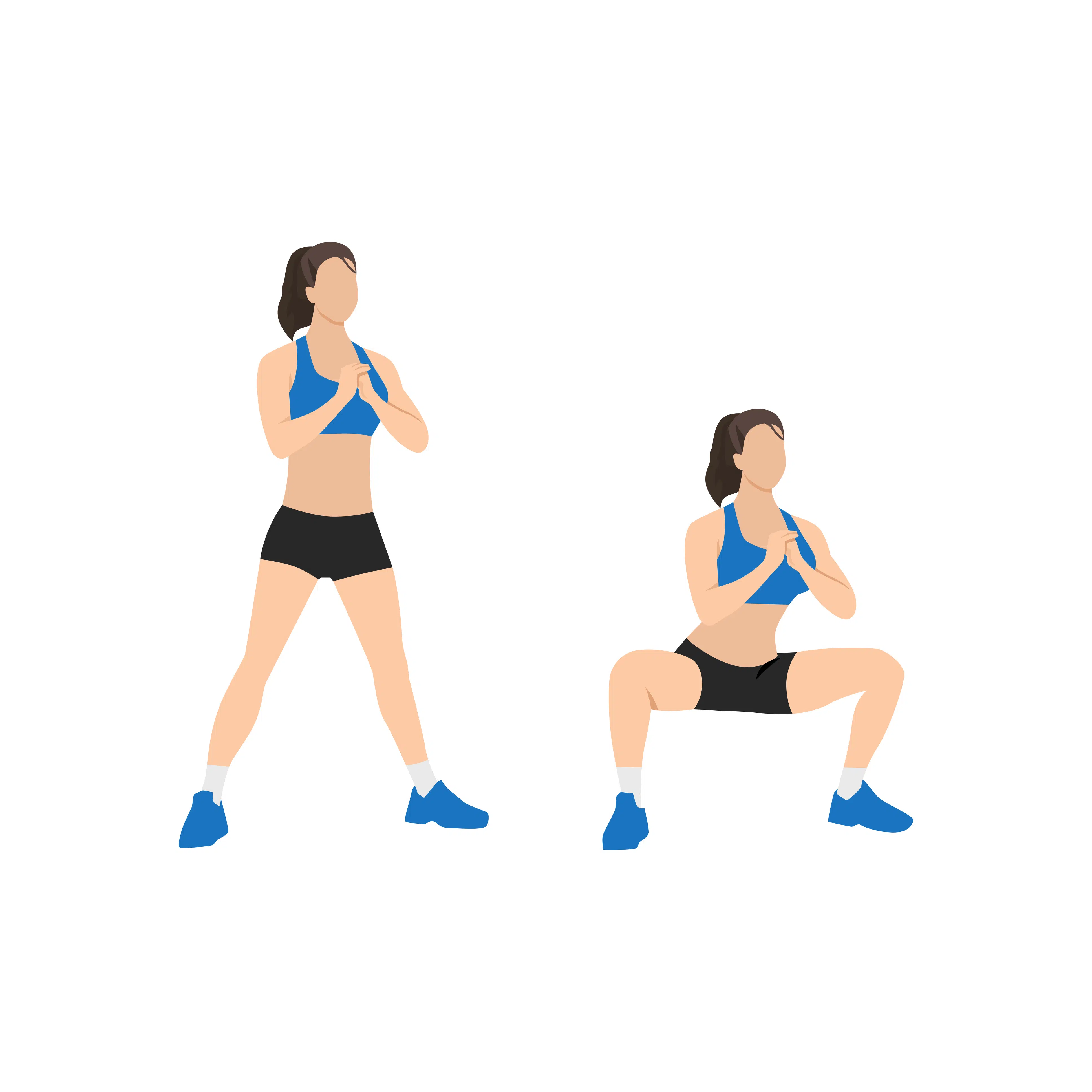

- Recommencer bas, progresser vite mais pas trop vite. Redémarrez à 50–70 % du volume hebdomadaire d’avant-pause (séries × répétitions × charge en musculation ; temps/intensité en endurance). Augmentez de 5–15 % par semaine selon les sensations et la récupération. Les méta-analyses montrent que c’est surtout le volume total qui détermine les gains ; la fréquence et le travail « à l’échec » pèsent moins quand le volume est égal.

- Jouer la carte « technique d’abord ». Première quinzaine : priorité à la qualité du geste, aux tempos contrôlés et aux amplitudes complètes ; en endurance, allongez progressivement la durée avant d’ajouter de l’intensité. Cela réactive vite le versant neural de la mémoire musculaire.

- Mixer intelligemment force et cardio. À la reprise, un entraînement « concurrent » (endurance + musculation) fonctionne chez les femmes comme chez les hommes, avec des réponses spécifiques au sexe et au niveau. Placez la force les jours séparés des intensités cardio, ou au minimum avant les séances d’endurance intense pour limiter l’interférence.

- Utiliser les compléments qui ont du répondant. La créatine monohydrate possède un niveau de preuve élevé pour accélérer les gains de force à l’entraînement. À la reprise, elle peut aider à « rattraper » plus vite—sans remplacer le travail.

- Soigner l’apport protéique. Une fourchette de 1,6–2,2 g/kg/j est souvent utile chez les actifs qui s’entraînent, avec une répartition en 3–4 prises sur la journée. Les données 2022–2023 confirment l’intérêt d’atteindre ~1,6 g/kg/j pour maximiser les effets sur la force et la masse, surtout chez les plus jeunes ; chez les seniors, viser ≥1,2 g/kg/j est pertinent pour contrer l’« résistance anabolique ».

« Reprise musculation » en 4 semaines

Semaine 1 : 2–3 séances corps entier, 2–3 séries par exercice, charge « facile à moyenne » (RPE 5–6/10), amplitude complète, finissez vos séries à 2–3 répétitions de la limite.

Semaine 2 : +1 série sur les mouvements de base (squat, développé, tirage), même charge, ajoutez une série d’excentrique contrôlé (3–4 s) par groupe.

Semaine 3 : +5–10 % de charge sur les polyarticulaires, gardez le volume. Introduisez 1–2 séries proches de l’échec (RPE 8–9/10) sur un exercice par groupe.

Semaine 4 : stabilisez le volume, ajoutez un second exercice auxiliaire par groupe si récupération OK. Bilan en fin de semaine, puis repartition du cycle.

« Reprise endurance » en 4 semaines

Semaine 1 : 3 footings/roulages faciles (30–45 min), 1 sortie un peu plus longue (+15 min).

Semaine 2 : ajoutez des éducatifs et 6–8 lignes droites (15–20 s) en fin de séance.

Semaine 3 : 1 séance d’allure seuil (2 × 8–10 min, récup 3 min), le reste en endurance fondamentale.

Semaine 4 : augmentez le volume total de 10–15 %. Testez une séance type 5 × 3 min (récup 2 min) ou quelques côtes courtes. Les intensités grecques reviendront vite, mais souvenez-vous que la VO₂max met plus de temps à rebondir que les sensations.

À retenir

• La mémoire musculaire existe : noyaux acquis + signatures épigénétiques + profils protéomiques = redémarrage accéléré.

• Les pertes arrivent, mais pas partout ni à la même vitesse : endurance d’abord, force ensuite, masse plus lentement.

• Les reprises intelligentes sont progressives, volumisées et techniquement propres ; la créatine et un apport protéique suffisant aident.

Tableau comparatif — Arrêt vs adaptations : qui régresse quand, et comment la mémoire aide

| Durée d’arrêt | Endurance (VO₂max, cardio) | Force | Masse musculaire | Rôle probable de la mémoire musculaire à la reprise |

|---|---|---|---|---|

| 2–4 semaines | Début de baisse, surtout performance maximale (vitesse, distance) ; VO₂max parfois stable sur 4 semaines chez militaires | Légère baisse possible | Généralement stable | Réactivation rapide des circuits neuromoteurs, pas encore de gros enjeux morphologiques |

| 4–8 semaines | Baisse significative de VO₂max dans les méta-analyses, régression des adaptations cardiaques | Déclin plus net selon le niveau et les charges utilisées | Début d’atrophie mesurable dans certaines études | Reprise facilitée par signatures épigénétiques et gestes reprogrammés |

| >8–12 semaines | Déconditionnement cardio marqué ; masse du ventricule gauche diminue | Pertes de force et de puissance plus visibles | Pertes de masse plus évidentes, surtout si sédentarité | Reprise accélérée mais nécessité de reconstruire le volume d’entraînement progressivement |

Écueils courants (et comment les éviter)

• Reprendre « comme avant ». L’envie est forte, le tissu conjonctif n’est pas prêt. Solution : 2–3 semaines de réaccommodation.

• Tout miser sur le cardio intensif dès la première semaine. Risque de fatigue résiduelle et de blessure. Solution : volume doux puis intensité.

• Négliger le sommeil et l’apport protéique. Sans ces leviers, la mémoire musculaire est sous-exploitée. Solution : viser 1,6–2,2 g/kg/j et un sommeil régulier.

Zoom mécanismes: comment la « mémoire musculaire » se matérialise

Myonucléaires : des « postes de commande » supplémentaires

Quand la fibre grossit, elle gagne des myonucléaires, qui permettent de gérer un volume cellulaire plus grand. Même si la masse diminue ensuite, une partie de ces noyaux pourraient rester, prêts à relancer la synthèse protéique lors de la reprise. Chez l’humain, le retour accéléré de la force après arrêt s’accompagne de signatures transcriptionnelles spécifiques compatibles avec cette permanence.

Épigénétique : des « signets » qui facilitent la relecture

La méthylation de l’ADN et l’activité des enhancers liés à l’exercice sont reconfigurées par l’entraînement, et certaines marques persistent après l’arrêt. Lors de la reprise, elles sont plus vite réenclenchées, ce qui pourrait expliquer une remontée accélérée de l’endurance et de la résistance aux efforts. Ces résultats ont été observés dans des protocoles humains alternant entraînement, pause et reprise.

Protéome : des « états » qui laissent des traces

La couche protéomique montre, elle aussi, des éléments qui se reconfigurent et d’autres qui s’impriment entre les cycles d’entraînement. Cette dimension complète le puzzle de la mémoire musculaire et ouvre des pistes pour des programmes à cycles planifiés.

Recommandations nutrition/supplémentation pendant la reprise

• Protéines : ciblez 1,6–2,2 g/kg/j en 3–4 prises ; ≥1,2 g/kg/j chez les seniors comme minimum pour soutenir la synthèse protéique.

• Timing : répartir régulièrement sur la journée, avec une prise autour de l’entraînement pour la praticité.

• Créatine monohydrate : 3 à 5 g/j (avec ou sans phase de charge), en continu pendant la reprise.

• Hydratation, glucides : en endurance, anticipez les recharges partielles pour soutenir le volume de travail.

Comment favoriser la mémoire musculaire ?

Pour améliorer sa mémoire musculaire, misez sur une pratique régulière et spécifique (répéter souvent les mêmes patterns—squat, foulée, crawl—plutôt que tout changer), avec une progression mesurée du volume et de l’intensité pour entretenir la croissance musculaire sans surcharger les tissus ; ajoutez des « micro-séances » techniques très courtes (5–10 min) qui affûtent le système nerveux, travaillez l’excentrique contrôlé (3–4 s de descente) pour recruter des cellules satellites, et consolidez par un sommeil régulier et un apport protéique suffisant (~1,6–2,2 g/kg/j) afin de soutenir la synthèse et la récupération ; en endurance, augmentez d’abord la durée avant l’intensité pour restaurer la capacité, puis parsemez de rappels à haute intensité ; enfin, recyclez périodiquement une semaine plus légère (deload) pour garder le cap sur le long terme—c’est la continuité (entraînement régulier) qui ancre la mémoire, et la précision du geste qui la rend exploitable au meilleur niveau de condition physique.

Conclusion : reprendre sans paniquer, avec la mémoire musculaire comme alliée

La pause n’efface pas des mois ou des années d’efforts. La mémoire musculaire—au sens large, cellulaire, épigénétique, protéomique et neural—accélère réellement le retour de la force et de l’endurance. On ne repart pas de zéro : on repart mieux, si l’on dose correctement le volume, si l’on respecte une progression, et si l’on soutient l’entraînement par un apport protéique suffisant, un sommeil solide et, si souhaité, une créatine bien utilisée. En d’autres termes, la mémoire musculaire vous offre une rampe d’accès : à vous d’y monter avec méthode.

FAQ:

La “mémoire musculaire”, c’est quoi exactement (connue sous le nom de muscle memory) ?

C’est une forme de mémoire bio-neuro qui facilite l’exécution d’un mouvement particulier sans effort conscient après pratique régulière : au niveau cellulaire (skeletal muscle), la cellule musculaire garde des traces dans le tissu musculaire ; au niveau du fonctionnement du système nerveux, des réseaux neuronaux du système nerveux central s’affinent. Résultat : plus il y a d’activité physique et d’entraînement régulier, plus il devient facile de retrouver son meilleur niveau après une longue pause.

Comment fonctionne la mémoire musculaire, concrètement ?

La mémoire musculaire fonctionne à deux étages : 1) côté muscle, la croissance musculaire s’accompagne d’un nombre de noyaux plus élevé (noyaux cellulaires) grâce aux cellules satellites qui ajoutent de “nouveaux noyaux” ; 2) côté cerveau, l’apprentissage moteur ajuste cortex, ganglions de la base et moelle épinière pour orchestrer les gestes. Au fil du temps (fur et à mesure), ces adaptations rendent l’exécution plus fluide.

Qu’est-ce qui joue un rôle au niveau cellulaire ?

Le niveau cellulaire repose sur les cellules satellites qui fusionnent avec les fibres du tissu musculaire et augmentent le nombre de noyaux. Ces noyaux supplémentaires améliorent la capacité à fabriquer des protéines ; lors d’une reprise d’exercice physique, cet “effet de mémoire musculaire” accélère le retour de la masse musculaire et de la force.

Et côté système nerveux, que se passe-t-il ?

Le fonctionnement de la mémoire côté nerfs implique les réseaux neuronaux du cortex moteur, les ganglions de la base pour la sélection des actions, et la moelle épinière pour la transmission rapide. Cette architecture du système nerveux central encode une mémoire à long des séquences, ce qui rend les gestes plus stables et précis.

Pourquoi dit-on que c’est plus facile de retrouver la forme après une longue pause ?

Parce que les deux mémoires (cellulaire et neurale) restent en partie en place : le muscle possède des noyaux “en réserve” et le cerveau conserve des schémas d’activation. Ainsi, la condition physique remonte plus vite qu’à la première acquisition, même si le niveau de forme n’est pas instantanément au haut niveau.

La mémoire musculaire peut durer combien de temps ?

La mémoire musculaire peut durer des semaines à des mois selon le point de vue et l’historique d’entraînement : les schémas moteurs persistent longtemps, tandis que la masse musculaire régresse si l’on cesse toute activité, mais revient plus rapidement grâce aux noyaux conservés.

Existe-t-il différents “types de mémoire musculaire” ?

Oui : une forme de mémoire structurale (nombre de noyaux, qualités du tissu musculaire) et une forme de mémoire procédurale (apprentissage moteur dans les réseaux neuronaux). Ensemble, elles produisent l’effet de mémoire musculaire.

Comment améliorer sa mémoire musculaire au quotidien ?

Misez sur une pratique régulière, des répétitions fréquentes d’un mouvement particulier, et un entraînement régulier bien dosé. Ajoutez du renforcement (soulever des poids) et de l’endurance (course à pied) pour nourrir à la fois le niveau cellulaire et le fonctionnement du système nerveux.

L’apprentissage moteur, c’est quoi dans ce contexte ?

C’est la capacité à affiner une action par essais et retours d’information : comme sur un instrument de musique, on réduit l’effort conscient et on gagne en automatisme. Le cerveau “apprend” la séquence, puis la rejoue plus proprement séance après séance.

Quel lien entre croissance musculaire et mémoire ?

La croissance musculaire s’accompagne souvent d’un gain de nouveaux noyaux ; lors d’une reprise, ces noyaux facilitent la synthèse protéique, accélèrent la récupération du volume et de la force, et rendent la progression plus rapide que chez quelqu’un qui démarre de zéro.

La “muscle memory” aide-t-elle aussi la forme physique générale ?

Oui : elle améliore l’économie de mouvement, la coordination et la tolérance à l’effort, ce qui élève le niveau de forme et la condition physique globale, pas seulement la masse musculaire.

Que faire après une longue pause pour revenir à son meilleur niveau ?

Reprendre progressivement, réinstaller les patterns techniques, et varier intensité et volume. On réactive ainsi, au fil du temps, la mémoire motrice et la réserve cellulaire, ce qui rend plus facile de retrouver son niveau sans brûler les étapes.

La mémoire musculaire, c’est “modifier le code” du corps ?

Métaphoriquement, oui : l’entraînement “modifie le code” d’expression des gènes dans la cellule musculaire et “reprogramme” des circuits du système nerveux. Ce n’est pas quelque chose de mystique, mais une adaptation biologique et neuronale cumulée.

Un dernier conseil “destination santé” pour entretenir cette mémoire ?

Gardez une base d’activité physique même légère, entretenez la pratique régulière des gestes clés, et alternez phases de charge et de récupération : au fil du temps, cette routine solidifie la muscle memory et sécurise vos progrès

Faut-il perdre du gras avant de remuscler ? Pas nécessairement. Les deux objectifs peuvent coexister, mais échelonnez les intensités et assurez l’apport protéique pour préserver la masse maigre pendant une éventuelle restriction calorique.

Dois-je m’entraîner « à l’échec » pour retrouver plus vite ? Pas indispensable. À volume égal, l’échec systématique n’apporte pas d’avantage clair sur la force ou l’hypertrophie ; mieux vaut maîtriser la technique et gérer la récupération.

Combien de séances pour « entretenir » ? La littérature suggère que le volume hebdomadaire est la clé. En période chargée, 1–2 séances bien construites peuvent maintenir l’essentiel quelques semaines, surtout si l’on garde des mouvements de base et des intensités modérées. Les revues récentes insistent : c’est l’exposition régulière au stimulus qui compte.

La mémoire musculaire marche aussi après 50 ans ? Oui, mais la reprise profite encore plus d’un apport protéique suffisant et d’une progression douce. Chez les plus de 65 ans, viser ≥1,2 g/kg/j de protéines avec un entraînement de résistance bien dosé améliore la force et la fonction.

La créatine est-elle utile quand on reprend ? Oui, c’est l’un des rares compléments avec un niveau de preuve robuste pour la force et la puissance, surtout chez les adultes jeunes ; les effets sont plus variables chez les femmes et les seniors.

SOURCES

- Cumming K.T. et al., 2024, Muscle memory in humans: evidence for myonuclear permanence and long-term transcriptional regulation after strength training,

- Rahmati M. et al., 2022, Myonuclear permanence in skeletal muscle memory, Frontiers in Physiology,

- Williams K. et al., 2021, Epigenetic rewiring of skeletal muscle enhancers after endurance training in humans,

- Hulmi J.J. et al., 2025, Human skeletal muscle possesses both reversible proteomic signatures and a retained proteomic memory after repeated resistance training, Journal of Physiology,

- Zheng J. et al., 2022, Effects of Short- and Long-Term Detraining on Maximal Oxygen Uptake in Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis, BioMed Research International

- Encarnação I.G.A. et al., 2022, Effects of detraining on muscle strength and hypertrophy induced by resistance training: a systematic review,

- Silva I.A. et al., 2022, Detraining and retraining in badminton athletes following 1 year of restrictions, Sport Sciences for Health,

- Nunes E.A. et al., 2022, Protein intake to maximize resistance training adaptations: systematic review and meta-analysis, Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

- Sims S.T. et al., 2023, ISSN Position Stand: Women’s Protein and Exercise, Journal of the International Society of Sports Nutrition, PMC10210857. PMC

- Wang Z. et al., 2024, Effects of Creatine Supplementation and Resistance Training on Muscle Strength Gains in Adults, Nutrients.